Oleh: Binandar D. Setiawan*

Tan Malaka di bukunya Rencana Ekonomi Berjuang (1945), menulis “…kalau begitu bukan saja mata pencaharian, atau alat penghasil yang mesti dimasyarakatkan lagi. Kehidupan sosial sendiri, bukankah mesti dimasyarakatkan pula. Bagaimana bisa diadakan rencana kalau tiap-tiap pembeli dan penghasil masih berdiri atas perseorangan?”

Meski sudah delapan puluh tahun berlalu, pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Golongan yang ia sebut “kaum kromo”, agaknya memiliki kesamaan makna dengan pekerja informal sekarang ini. Kesamaannya terletak pada peran mereka sebagai produsen nilai yang esensial. Namun di sisi lain, mereka seringkali terjerat kerentanan finansial akibat sistem moneter formal yang gagal mengintegrasikan nilai kerja mereka secara proporsional. Kerja dan keringat mereka seakan kehilangan daya guna. Sebabnya karena tak dihargai secara sepadan dalam perputaran ekonomi.

Kerentanan finansial ini ujungnya ciptakan kesenjangan ekonomi. Begitu banyak aspek kehidupan yang tak bisa diakses layak karena kondisi finansial yang ringkih. Pendidikan, kesehatan, pangan, papan, dan banyak kebutuhan dasar lain menjadi urusan memusingkan dalam keseharian kaum kromo.

Jasa Timbal Balik sebagai Ekuivalensi Nilai

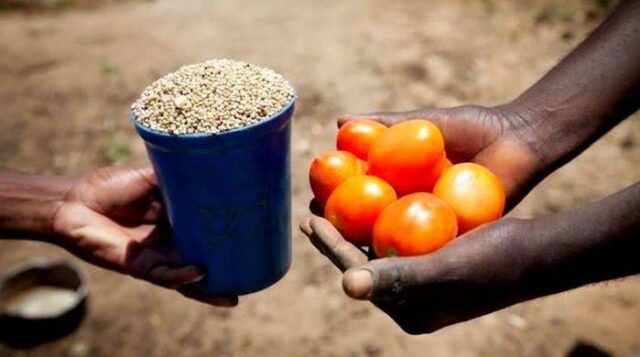

Sesungguhnya solusi atas kerentanan itu sudah ada dan berjalan sebagai kultur masyarakat kita zaman dulu. Secara merata dengan mudah kita dapati berbagai cerita dan pengalaman soal pertukaran non-moneter di tingkat akar rumput.

Satu contoh, praktik “sambatan” yang dilakukan masyarakat Bantul, Yogyakarta. Sambatan adalah bentuk kerja non-moneter. Sekitar 20 hingga 30 tetangga membantu membangun rumah warga lain. Hasilnya dalam satu Rukun Tetangga (RT), ada sekian rumah yang terbangun dengan sistem itu. Yang menarik adalah sama sekali tak melibatkan bayaran uang. Jadilah sejumlah anggaran pemilik rumah bisa dialihkan untuk kebutuhan lain. Imbasnya dapat memperbesar perputaran uang ekonomi setempat.

Saat ini praktik itu masih ada tapi cenderung terbatas di ranah sosial. Misal, kerja bakti membangun jalan, memperbaiki irigasi dan lainnya. Di sinilah urgensi kita perlu untuk merevitalisasi praktik itu dan mensistemasinya menjadi gerakan yang masif.

Sebagai ilustrasi, Rina, seorang desainer grafis. Pada suatu hari tidak punya cukup uang untuk perbaiki kendaraannya. Kebetulan temannya, Bimo, seorang teknisi. Dia butuh desain shop sign untuk bengkelnya. Mereka sepakati pertukaran jasa; Bimo berikan jasa perbaikan motor senilai ekuivalen Rp100.000. Di mana dibayar penuh oleh Rina melalui jasa desain dengan nilai setara.

Pertukaran itu tidak melibatkan likuiditas tunai. Nilai nominal hanya berfungsi sebagai satuan kesepakatan saja. Mata uang yang sesungguhnya dari pertukaran tersebut adalah keterampilan, waktu, dan kredibilitas antar-individu. Rina memperoleh kendaraannya kembali pulih dan Bimo memiliki shop sign baru. Kebutuhan keduanya terpenuhi tanpa diintermediasi uang.

Jasa timbal balik itu merefleksikan sebuah sistem nilai alternatif. Sebuah sistem yang efektif beroperasi saat limitasi uang tunai terjadi. Hal itu membuktikan permasalahan pekerja tak terletak pada defisit produktivitas. Sebaliknya, pada kegagalan mata uang konvensional bertindak sebagai media pertukaran.

Empat Distorsi Struktur Moneter

Ada empat faktor yang membuat mata uang konvensional terdistorsi sebagai media pertukaran. Pertama degradasi nilai simpan. Uang sebagai hasil akumulasi kerja rentan terhadap erosi nilai akibat inflasi dan kebijakan moneter ekspansif (quantitative easing). Tanpa disadari hal itu mengurangi daya beli pekerja. Contoh faktual adalah ketika Amerika mencetak dollar baru sebanyak 40 persen dari total yang beredar di masa pandemi.

Yang kedua, diskoneksi antara uang dengan produktivitas riil. Sistem perbankan memungkinkan uang tercipta melalui mekanisme utang. Yang mana sebabkan uang dapat muncul dan masuk ke dalam sistem ekonomi tanpa didasari penciptaan barang/ jasa. Hal ini memutus tautan antara kerja dan nilai. Semestinya kerja hasilkan nilai. Tapi nilai malah bisa tercipta meski tanpa kerja. Inilah yang kemudian ciptakan imperative growth.

Ketiga, bias pengukuran nilai. Kesejahteraan atau kekayaan diukur berdasarkan akumulasi saldo finansial. Bukan pada kapabilitas produktif berkelanjutan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan esensial mereka. Ini terjadi pada semua level, dari individu perkapita, hingga negara.

Terakhir, komodifikasi uang, karena kekayaan diukur berdasar jumlah saldo, maka terjadi komodifikasi uang. Secara sederhana sepuluh juta bisa dibeli dengan sebelas juta rupiah. Aktivitas pertukaran uang dengan uang (derivatif atau valuta asing) hasilkan gelembung dan krisis finansial. Dampak kerusakannya dijelaskan dengan baik oleh Branko Milanovic dalam The Elephant Curve. Dampak krisis finansial semacam itu senantiasa menimpa kaum kromo di seluruh dunia.

Distorsi di atas tempatkan 58 persen pekerja informal Indonesia dalam posisi paling rentan. Nilai kerja mereka terdegradasi oleh pasar. Ujungnya membuat mereka menjadi tak berdaya dan hidup dalam himpitan.

Optimalisasi Sumber Daya Menganggur

Solusinya adalah dengan membangun sistem penyangga bagi mereka. Kuncinya melalui pendayagunaan sumber daya menganggur (unused resources). Ekonom Bernard Lietaer menyatakan bahwa setiap ekosistem secara inheren memiliki sumber daya tak termanfaatkan seperti (keterampilan, waktu luang dan alat. Yang mana hal itu dapat dihubungkan dengan kebutuhan yang belum terpenuhi (unmet needs).

Kerja sosial dan pertukaran resiprokal sebagaimana di atas adalah kanal untuk mengalirkan sumber daya menganggur tersebut. Unused resources-nya Rina, yakni keterampilan desain grafis, adalah unmet needs-nya Bimo. Begitupun sebaliknya keahlian memperbaiki motornya Bimo adalah kebutuhan Rina.

Semakin banyak Rina dan Bimo lainnya, maka akan terbentuk mode resiprokalitas yang beragam. Selain ketrampilan perbaiki motor dan desain grafis, akan menyusul keterampilan lain yang terwakili aktor dengan profesinya masing-masing. Kuncinya ada pada diversifikasi profesi atau bisnis yang terlibat.

Dalam skala luas, sistem itu mampu berfungsi sebagai jaring pengaman yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, pangan, papan, kesehatan dan lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip human–scale EF. Schumacher, di mana ekonomi harus menjadi instrumen untuk melayani kehidupan manusia, bukan sebaliknya. Ukurannya pada keterpenuhan kebutuhan, bukan pada balance–sheet laporan keuangan atau angka-angka pada bottom-line.

Tiga Pilar Sistem Nilai Komunitas

Untuk memperluas cakupannya, kita perlu membentuk lingkaran-lingkaran resiprokal yang saling terhubung. Di mana mereka menjalankan sistem nilai komunitas (community currency) yang pada ujungnya dapat menjadi alat tukar komplementer. Ya, sifatnya melengkapi yang tak bisa diatasi mata uang konvensional. Lingkaran-lingkaran itu bisa berdasarkan apapun. Seperti pertemanan, profesi, geografis, campuran atau dasar lainnya.

Ada tiga pilar agar sistem nilai komunitas ini bekerja. Yakni, kepercayaan, kesepakatan nilai, dan pencatatan. Pertama, kepercayaan adalah fondasi utamanya. Percaya bahwa siapapun yang terlibat dalam pertukaran pasti memiliki sesuatu yang akan ditukarkan. Entah berupa barang, keahlian, tenaga, dan atau bentuk lainnya.

Kedua, kesepakatan nilai harus berdasarkan pada bobot usaha yang digunakan dalam memproduksi barang/ jasa. Ini untuk menghindarkan penggelembungan nilai karena pengaruh supply–demand yang tak terhindarkan dari manipulasi pasar. Atau juga pengaruh nilai subjektif yang cenderung bersifat semu dan bisa digiring oleh pasar.

Ketiga, pencatatan pertukaran. Ini penting demi keterlacakan dan transparansi. Metodenya bisa disesuaikan oleh komunitas. Apakah menggunakan buku besar, grup WhatsApps atau atau yang lebih canggih menggunakan blockchain.

Keberhasilan sistem ini tercermin pada kapasitasnya dalam mencapai swasembada kebutuhan dan ekspansi manfaat sosial. Dengan cara mengaktivasi kerja sosial sebagai alat tukar yang berfungsi riil, memungkinkan pekerja, sampai batas tertentu, dapat membebaskan diri dari ketergantungan uang tunai. Akhirnya, kesejahteraan sejati diukur bukan dari akumulasi saldo di rekening, melainkan dari kedalaman dan keluasan fungsi sosial yang diemban seseorang terhadap sesama. []

*Penulis adalah pegiat Sekolah Tani Muda (Sektimuda) dan dan pegiat Jaringan Inovator Koperasi (JIK).

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2025/10/20/105744026/resiprokalitas-komunitas-solusi-kerentanan-finansial-pekerja-informal?page=all#page2

Tinggalkan Balasan